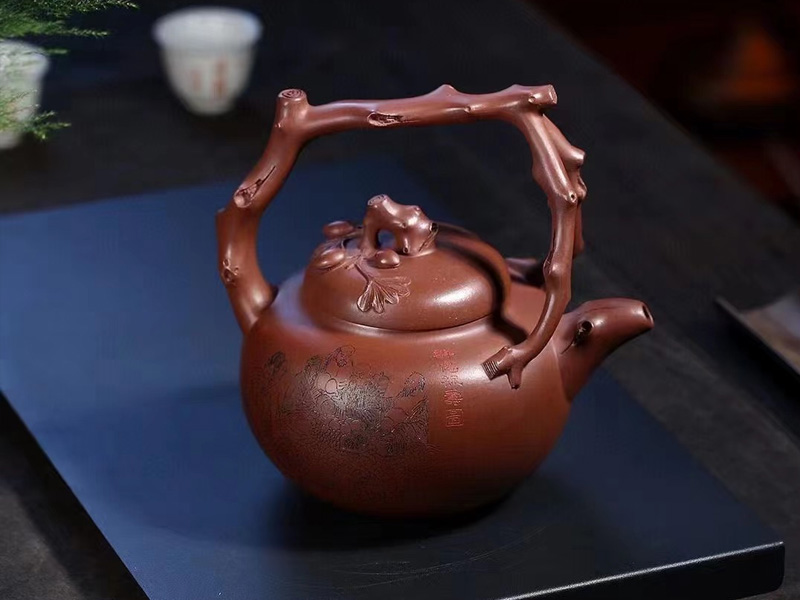

在宜兴丁蜀镇的紫砂工坊里,王军紫砂壶大师握着半成型的泥坯,目光落在案头那本翻旧的《苏轼文集》上。书页间夹着的黄州寒食帖拓片,墨痕与茶渍交织,恰似他创作东坡提梁壶时交织的灵感脉络。这款承载着宋代文人精神的经典器型,在他手中历经数十次修改,终于在 2023 年的深秋完成了当代演绎。

一、文人精神的壶中投射

王军对苏轼的追慕始于少年时期。"读《赤壁赋》时,总能在脑海中勾勒出 ' 驾一叶之扁舟,举匏樽以相属 ' 的画面,那是文人与自然对话的至高境界。" 当他在故宫博物院见到明代时大彬的东坡提梁壶真品,立刻被器型中蕴含的文人风骨所震撼 —— 提梁的舒展弧度如同苏轼挥毫时的笔势,壶身的素面朝天恰似东坡 "大道至简" 的人生哲学。

为了捕捉这种精神气韵,王军遍访苏轼足迹所至之处。在黄州赤壁的江风中,他领悟到提梁设计应如 "乱石穿空" 般刚劲又不失灵动;在杭州西湖的烟雨中,他发现壶身曲线需似 "水光潋滟" 般收放自如。这些实地感悟最终凝聚成壶体的黄金比例:提梁高度与壶身直径形成 1:1.618 的美学关系,既保证了持握的舒适感,又暗合传统造物的 "天工开物" 之道。

二、泥火淬炼中的匠心独运

选择原矿紫泥作为胎体,是王军经过上百次试烧后的决定。"紫泥的沉稳质感,最能体现东坡 ' 回首向来萧瑟处 ' 的人生况味。" 他独创的 "分层堆塑法",在壶肩处营造出若隐若现的云纹肌理,仿佛苏轼词中 "归去,也无风雨也无晴" 的超然意境。提梁与壶身的衔接处,特意保留了手工捏制的指痕印记,"这是匠人与文人跨越千年的对话痕迹"。

烧制过程更是充满挑战。由于提梁造型高耸,窑内温差极易导致变形。王军采用传统龙窑分段升温法,在 1180℃的高温中守护了三天三夜。当首件成品出窑时,壶体表面呈现出 "金砂隐现" 的奇妙效果 —— 这是紫泥中的云母颗粒在高温下的自然结晶,恰如苏轼诗词中闪烁的智慧光芒。

三、当代语境下的文化转译

"传统器型不能只是复刻,更要注入时代的审美语言。" 王军在壶底设计了微缩版的《寒食帖》铭文,采用激光微刻与手工填泥相结合的工艺,0.2 毫米的笔画中蕴含着 289 字的全文。"年轻人用手机微距拍摄时,会发现壶底藏着一个完整的东坡世界。" 这种古今融合的设计,让古老的提梁壶在短视频时代焕发出新的传播活力。

当东坡提梁壶在 2024 年上海艺术博览会上亮相时,一位海外藏家凝视许久后说:"这把壶盛的不是茶,是整个宋代的月光。" 王军认为,这正是他想通过作品传达的:让苏轼的豁达精神、文人的生活美学,借助紫砂壶这个载体,继续滋养当代人的心灵。